サロンで始める

訪問美容~実施マニュアル編~

vol.11

【経営・マネジメント編/訪問美容のスタッフ確保】

人材をマネジメントしよう①

訪問美容を行ううえで欠かせない「スタッフの確保」。サロンワークと訪問美容では、スタッフは分けるべき?スタッフの人数を増やす場合、どのように募集するのが効果的?気になる疑問をこちらで解消しましょう!

アドバイザー:

ふくりび 岩岡さん

効果的な人員の配置や求人方法を知り、

訪問美容のスタッフを確保しましょう。

訪問美容を始めるためには、サロンワークとスタッフを分ける(専任)・同じスタッフで実施する(兼任)のどちらにするのかを決め、求人募集をかけるなどしてスタッフを確保する必要があります。また、確保した後も、訪問美容のサービスをお客さまに提供し続けられるよう、スタッフに長く働いてもらえる環境作りは欠かせません。今回は訪問美容のスタッフをマネジメントするうえで大切な、「スタッフの配置」「求人」「離職防止」についてレクチャーします。

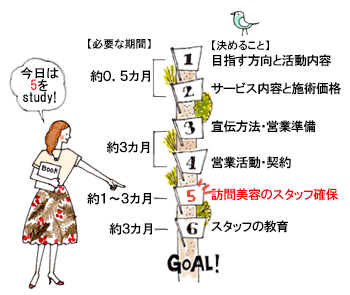

「訪問美容」スタートまでの6ステップ

1

【スタッフの配置】専任のスタッフを立てる?兼任にする?

それぞれのメリット・デメリットを知り、検討しましょう。

「サロンワーク」と「訪問美容」を行うスタッフは、分けたほうが良いのでしょうか(専任)?それとも、分けずにどちらもできる体制を作るべきでしょうか(兼任)?専任と兼任のどちらが良いかは、サロンの立地やスタッフの人数・キャリアなどの環境によりますが、どちらの場合もメリット・デメリットがあります。下の表を参考に、自サロンに合った配置方法を選びましょう。

専任の場合 |

|---|

|

《メリット》

|

|

《デメリット》

|

兼任の場合 |

|---|

|

《メリット》

|

|

《デメリット》

|

2

【求人について】募集する際は、「休眠美容師」に注目を。

フリーペーパーやブログでの求人が効果的です。

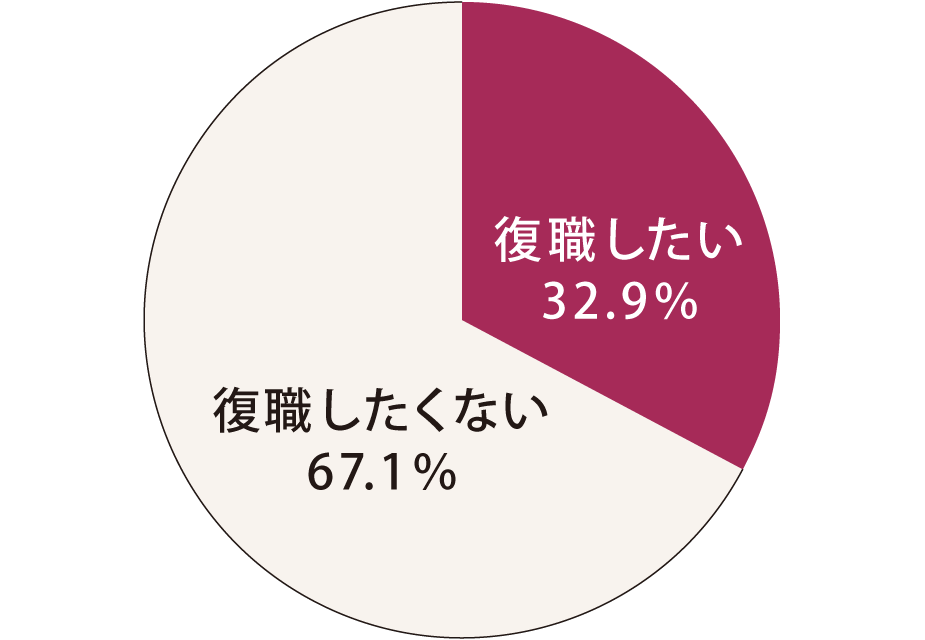

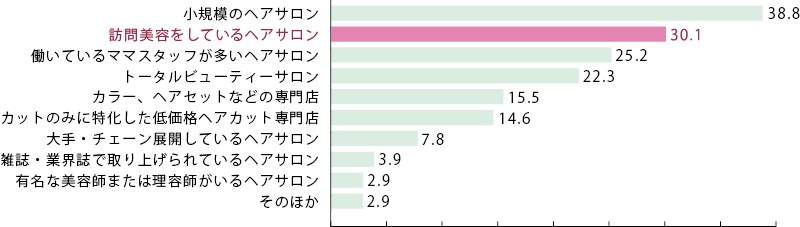

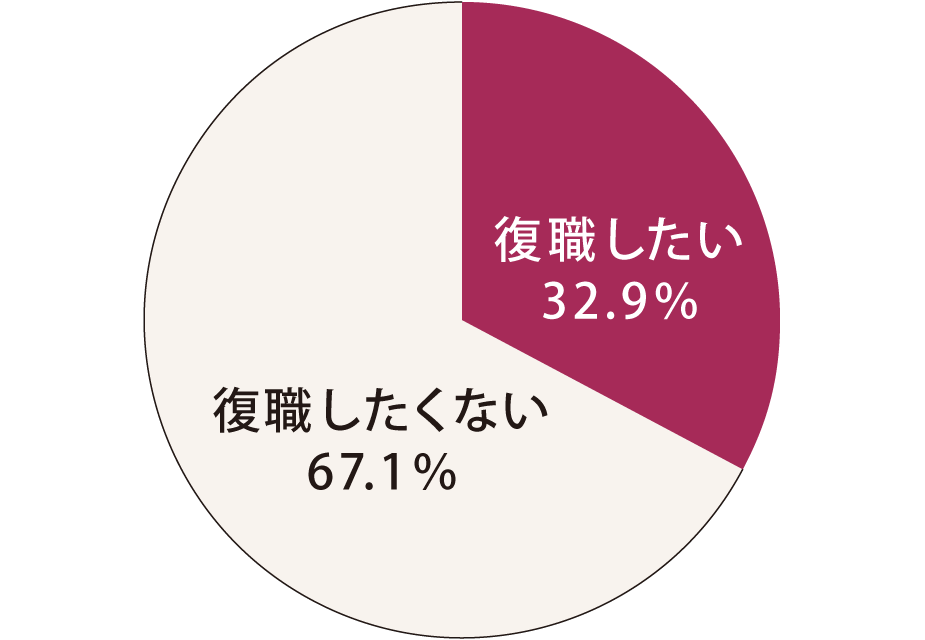

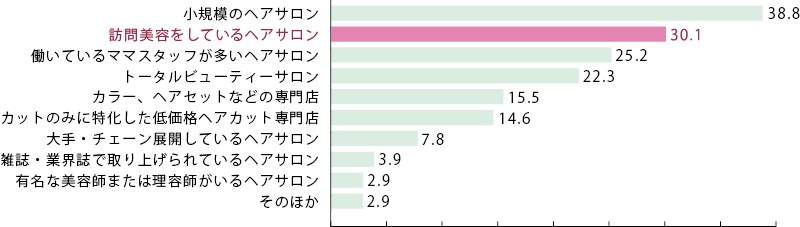

専任スタッフを新たに雇用する場合や、現在のスタッフ数で訪問美容のサービスを提供することが難しい場合は、スタッフを募集する必要があります。その際、出産を機に退職したママ美容師など、休眠美容師に注目を。下のアンケート結果にもある通り、復職を希望する美容師の約3割が、「訪問美容をしているヘアサロン」を復職先として希望しています。また、実際に長い間サロンワークから離れていたベテラン美容師が、訪問美容の現場へ復帰し、活躍している例は多数!ぜひ、キャリアのある休眠美容師の採用を検討してみてはいかがでしょうか。

ママ美容師など、パートスタッフを募集する場合、地域の主婦向けフリーペーパーなどへの求人広告掲載が、費用対効果も高くておすすめ。また、ブログなどで定期的にスタッフ募集の記事をアップするのも効果的です。その際、インターネットで検索したときに上位に表示されるための「SEO対策」として、「○○市」「訪問美容」「求人」といったキーワードを、意識的にタイトルや文章内に書いておきましょう。

復職の意向

※引退美容師男女 N=353

復職するなら働きたいサロン

※引退美容師男女(複数回答) N=103 単位=%

出典/ホットペッパービューティーアカデミー 「引退美容師に関する調査」2015/12

3

【離職を防ぐために】やりがいを持って働き続けてもらえるよう、

オーナーの「想い」をスタッフと共有しましょう。

訪問美容を事業として続けていくためには、訪問美容に携わるスタッフが働きやすい環境を整えることが大切です。そのためにはまず、オーナーの訪問美容に対する想いを理解してもらうことが重要。やりがいを持って働き続けてもらえるよう、vol.4で決めた目的やゴールを丁寧に伝え、「なりたいサロンの姿」をスタッフと共有しましょう。

そのうえで、例えばママ美容師に対しては、希望する日に休めるシフト制にして学校行事に参加できるようにする、歩合給や特別手当を検討するなど、働きやすさ・やる気につながる仕組みも整えていきましょう。

人材をマネジメントしよう①/やることチェックリスト

- 専任と兼任のメリット・デメリットを理解したうえで、スタッフの配置を決める。

- スタッフの人数を増やす場合、フリーペーパーやブログなどを活用して求人募集を行う。

- ブログなどに求人の記事を掲載するときは、SEO対策として「○○市」「訪問美容」「求人」のキーワードを文章内に入れる。

- やりがいを持って働いてもらえるよう、オーナーの訪問美容に対する想いをスタッフと共有する。

- シフトを工夫する・手当を設けるなど、働きやすさ・やる気につながる仕組みを整える。

長期的な視点を持って、スタッフをマネジメントしましょう。

サロンと同様、訪問美容のスタッフも、長く働いてもらうことでノウハウが蓄積し、固定客の獲得や経営の安定化につながります。訪問美容の事業を継続していくためには、短期的に自サロンの利益だけを考えるのではなく、長期的な視点を持つことが大切。オーナーとスタッフの意思の共有が図れる場を定期的に設ける、長く働ける仕組みを整えるなど、離職防止につながる取り組みにも力を入れましょう。

次号は、「スタッフの教育」についてご紹介。訪問美容の技術を習得する方法などをレクチャーします!

監修NPO法人 全国福祉理美容師養成協会(ふくりび)

理事長 赤木勝幸さん

「誰もがその人らしく美しく過ごせる社会の実現」を目指し、全国の「訪問理美容サービス」の質の向上、理美容師の育成や高齢者・介護者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上などに尽力する同協会を2007年に設立、理事長に就任。2008年社会貢献支援財団社会貢献賞受賞。著書に、「技術からマネジメントまで 訪問理美容スタートBOOK(女性モード社)」など。

事務局長 岩岡ひとみさん

同協会の事務局長。ヘルパー2級取得、美容師国家資格取得。2009年内閣府青年社会活動コアリーダー育成プログラム英国派遣団員。2010年東アジア地域国際シンポジウム招聘者。2012年内閣府女性のチャレンジ賞受賞。2013年シアトルiLeap SIFJ招聘者、第27回人間力大賞厚生労働大臣奨励賞受賞。2012年より愛知学院大学経営学部非常勤講師。

ふくりび http://www.fukuribi.jp/

参考文献

「技術からマネジメントまで 訪問理美容スタートBOOK」

NPO法人 全国福祉理美容師養成協会(ふくりび)編著/女性モード社