Vol.1/美容業界の常識は社会のヒジョーシキ!?

- サロンの労務知識

美容の未来のために、学びと調査・研究を

サロンオーナー必見!

vol.13

〜産休・育休中のお金について知ろう編〜

Vol.12では、スタッフの妊娠・出産・育児等に関するお休みについて解説しました。今回はその期間に関わるお金についてお伝えします。

※青文字・下線が付いた箇所をクリックすると、その言葉の説明が見られます。

![]()

須多井 リスオ(スタイ リスオ)

小尾奈 サロヒコ(オオナ サロヒコ)

赤出 ミーコ(アカデ ミーコ)

秋田センセイ

ビューティー

一定の条件を満たしていれば、出産したスタッフがもらえる手当が2つあります。

①出産手当金

●何のため?⇒産前産後休業(以下「産休」)中のスタッフの生活を守るための手当です。

●条件は?⇒サロンも該当スタッフも健康保険に加入していること。ただし協会けんぽの場合には、退職後に出産した場合でも、次のすべての条件に該当していれば出産手当金を受け取ることができます。

1.資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること

2.被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であること (出産日以前42日目が加入期間であること、かつ退職日は出勤していないこと)

●誰が払う?⇒サロンが加入している健康保険組合や協会けんぽなど

●対象期間は?⇒出産前後の休業した日数(休日も含む)

●支給される金額は?

⇒支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

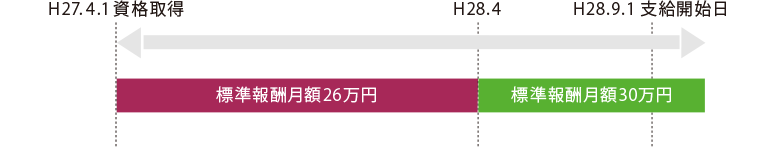

例1)支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がある場合

支給開始日以前の12ヶ月(H27.10~H28.9)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

(26万円×6ヶ月+30万円×6ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,220円

6,220円×(42日+56日)=609,560円 ⇒ このスタッフに支給される出産手当金の額

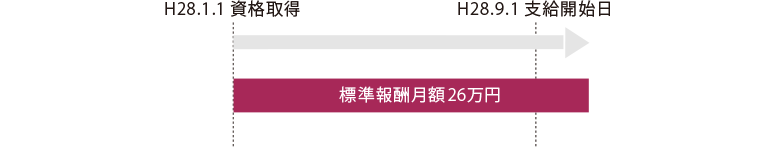

例2)支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合

1.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

2.28万円(支給開始日が平成31年3月31日までの方)または30万円(支給開始日が平成31年4月1日以降の方 )

※協会けんぽ

1と2を比べて少ないほうの額を使用して計算します。

例2の場合、1が少ないため1を使用して計算します。

(26万円×9ヶ月)÷9ヶ月÷30日×2/3=5,780円

5,780円×(42日+56日)=566,440円 ⇒ このスタッフに支給される出産手当金の額

●オーナーがすることは?⇒出産したスタッフに申請書を渡し、スタッフが申請書に医療機関から出産の認証等を受けた後、オーナーが賃金情報等の必要事項の記載をして協会けんぽなどに申請書を提出します。

ただし、会社を休んだ日について給与の支払いがあって、その給与が出産手当金の額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます。また、サロンが健康保険に加入せず、国民健康保険に加入しているスタッフも「出産手当金」は支給されません。

②出産育児一時金

●何のため?⇒出産にかかる医療費の負担を軽減するための手当です。

●条件は?⇒サロンも該当スタッフも健康保険に加入していること。ただし、協会けんぽの場合には退職後に出産した場合でも次の全ての条件に該当している場合には、出産育児一時金を受けることができます。

・妊娠4ヵ月(85日)以後の出産であること。

・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。

・資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること

●誰が払う?⇒サロンが加入している健康保険組合や協会けんぽなど、または各自治体。

●支給される金額は?⇒子どもひとりにつき原則42万円

●オーナーがすることは?⇒直接支払制度を利用する場合には特にありません。

「出産手当金」や「出産育児一時金」をサロンが支払わねばならないと思っている人がいますが、そうではありません。ただし、サロンが健康保険に加入していないとスタッフが「出産手当金」をもらうことができません。自分のサロンが健康保険に加入する義務があるかどうかは、Vol.7で詳しく解説していますので確認してください。

「出産手当金」や「出産育児一時金」をもらえるかどうかは、健康保険に加入しているかで決まります。パートのスタッフでも健康保険に加入していれば「出産手当金」を受け取ることができます。また、サロンの健康保険には加入していなくても国民健康保険に加入していれば「出産育児一時金」をもらうことができます(国民健康保険の場合は、「出産手当金」はもらえません)。パートのスタッフがサロンの健康保険に加入すべきかについてはVol.7をご覧ください。

「育児休業給付金」についてはVol.6でも簡単にお伝えしましたが、育児のために働くことができないスタッフが、育児休業中にもらうことのできるお金です。こちらは女性スタッフだけでなく、男性スタッフももらうことができます。スタッフが育児休業給付金をもらうための要件は以下の通りです。

●条件は?⇒雇用保険に加入しているスタッフが、育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12カ月以上あること。

●誰が払う?⇒ハローワーク。

●対象期間は?⇒育休を取得している期間(休日も含む)。

●支給される金額は?⇒休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(ただし、育休開始6カ月経過以降は50%)。

例)月給23万円のスタッフの場合

育休開始時賃金日額=23万円×6カ月÷180日=7,666円

・最初の6カ月→7,666円×30日×67%=154,086円/月

・6カ月経過後→7,666円×30日×50%=114,990円/月

※支給の単位はすべて「30日」として計算します。

*支給額には上限があります。

●オーナーがすることは?⇒申請書を該当スタッフに渡し、スタッフが必要事項を記入した申請書と確認書類を受け取り、管轄のハローワークに提出します。

※初回は育休開始日から4カ月後の月末までに手続きを行い、2回目以降は原則2カ月に1回申請します。

ただし、育休中でもサロンがスタッフに給与を支払っている場合は、支給額が減額されたり、または支給されない場合があります。

※詳しくは、こちらをご確認ください。

産休や育休に入っていても、労働保険や社会保険に加入しているスタッフの保障はそのまま続きます。

保険料の負担については、休業に入っているスタッフは休んでいる期間の社会保険の保険料負担が免除になります。

オーナー側も、健康保険と厚生年金保険の事業主負担分(詳しくは、Vol.7、Vol.8参照)は免除されます。雇用保険についても、産休や育休中に給与を払っていなければ保険料は発生しないので、そのスタッフ分の保険料を納める必要はありません。

産休や育休期間中に厚生年金保険の保険料が免除された期間分も、そのスタッフが将来受け取る年金額に反映されますので大丈夫です。少子化対策として、出産や育児をしている労働者が働けない期間の保険料を国が保障しているということです。ただし、手続きは必要です。

上記で解説した手当などは、出産や育児をしているスタッフが受け取るお金でしたが、育児をしているスタッフを雇うサロンがもらえるお金もあります。国や自治体が少子化対策のために、従業員の育児と仕事の両立支援に積極的に取り組む事業主を援助するために支給する助成金です。

助成金の種類と内容は毎年変わるため、インターネットで「両立支援 厚生労働省」や、「両立支援 助成金 ●●県(サロンのある都道府県名)」で検索して調べるとよいでしょう。

令和4年4月現在で設定されている助成金の一例の概要をご紹介します(いずれも詳細は厚生労働省のHPを参照ください)。

「出生時両立支援助成金 両立支援コース(第1種)」

●誰がもらえる?⇒男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主。 ●主な要件は?⇒育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施し、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。 ●いくらもらえる?⇒20万円(1事業主1回限り)

「両立支援助成金 育児休業等支援コース(業務代替支援)」 ●誰がもらえる?⇒育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主。●主な要件は?⇒ 3か月以上の育児休業を取得した労働者を原職等に復帰させ6か月以上継続雇用し、育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)すること。●いくらもらえる?⇒ 育児休業取得者ひとり当たり:47.5万円 ※1事業主当たり1年度の人数上限および加算要件あり

助成金について詳しくは、各都道府県の「労働局雇用均等室」にお問い合わせください。

最寄りの「労働局雇用均等室」を調べるにはこちら>>

次号では、育休から復帰した育児中の女性スタッフの働き方についてお伝えします。

監修

特定社会保険労務士

秋田繁樹さん

プロフィール:

社会保険労務士法人 秋田国際人事総研代表。東京都社会保険労務士会所属。国内大手生命保険会社、大手企業のシステムインテグレーターなどを経て、独立開業。人事労務のスペシャリストとして、多店舗展開の美容室の労務管理や就業規則・社内規定などにも詳しく、多数の美容室の指導相談に当たっている。http://www.akita-sr.com/

もっと見る

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06